Rana ulma

両生綱 > 無尾目 > アカガエル科 > アカガエル属 > リュウキュウアカガエル

[大きさ]

[説明]

沖縄島と久米島に分布するアカガエル。

上唇の上半分が白色になるという特徴をもつ。

アマミアカガエル、ツシマアカガエルに近縁である。

[保全状況]

環境省レッドリスト2017 – 準絶滅危惧種。

第3版沖縄県レッドデータブック – 絶滅危惧Ⅱ類。

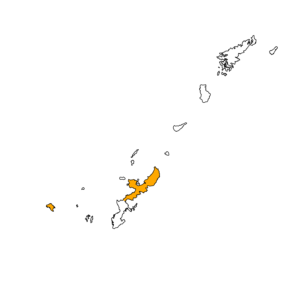

[分布]

沖縄諸島の沖縄島(国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、名護市)、久米島[2, 4]

[生息環境]

河川上流域と森林内が主な生息地である[4]。

森林内、河川沿い、林道上で見られる[2]。

[分類]

両生綱 > 無尾目 > アカガエル科 > アカガエル属 > リュウキュウアカガエル

[タイプ産地]

[説明]

長らくアマミアカガエルとともにRana okinavana の学名を充てられていたが、この学名はヤエヤマハラブチガエルに充てられたものだということが判明した。また、奄美諸島個体群と沖縄諸島個体群は遺伝的に大きく異なること、交雑個体が不妊となることから、奄美諸島個体群はアマミアカガエルRana kobai 、沖縄諸島個体群はリュウキュウアカガエルRana ulma として記載された[1]。リュウキュウアカガエルとアマミアカガエル、対馬に分布するツシマアカガエルは近縁であることから、琉球列島に分布する他の多くのアカガエル科の種が南方起源であるのとは異なり、北方起源であると考えられている[1, 2]。

タイプ標本は京都大学に保管されている[1]。

種小名”ulma”は沖縄方言(ウチナーグチ)で”サンゴの島”の意味[1]。

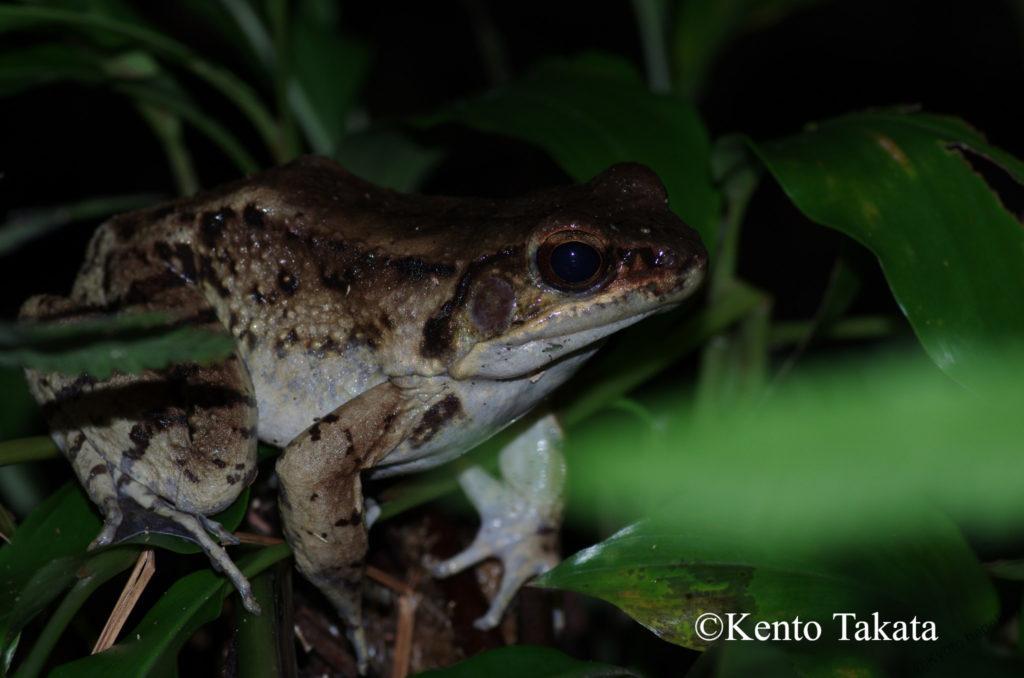

[形態]

背面は黄褐色~赤茶色で変異に富む。

喉には淡褐色のまだら模様が入り、腹には喉より薄いまだら模様が入る。

鼻先~前肢付け根まで黒色となる。

手足が長く、跳躍力は強い。後肢には水掻きを持つ。

上唇の上半分が白色となる。

メスはオスより大型となる。

雌雄ともに鳴嚢を持たない。

[似た種との違い]

同所的に見られるホルストガエル、ハナサキガエルに似るが、どちらも背面と体側面で色が異なるのに対し、リュウキュウアカガエルは背面・体側面が同色である。また、本種は上記2種に比べて体長がかなり小さい。奄美諸島に分布するアマミアカガエルは形態的に非常に似ているが、鳴き声は明瞭に異なる。

ハナサキガエル ホルストガエル リュウキュウアカガエル

[繁殖]

繁殖期は12月中が多い[3]。

河川源流部の流れの緩い浅瀬、湧き水だまりなどで産卵する[4]。

雌雄合わせて2000個体以上が集まり、集団産卵を行うこともある[4]。

[鳴き声]

リュウキュウアカガエルの鳴き声(沖縄島12月) [卵]

卵は10個程が緩く繋がった卵塊として、または1つずつバラバラに水中の枯れ木や落ち葉などに産み付けられる[2]。

卵径2.2 – 2.6 mm程度。蔵卵数は320個ほど[4]。

[幼生]

全長 33mmくらいまで成長する[2]。

3~5月頃に変態し、上陸する[4]。

上陸した幼体は水場から離れ、周辺に分散すると思われるが、詳細は不明である[4]。

[コメント]

種小名”ulma(うるま)”と同じ名を持つうるま市に本種は分布していない。

執筆者:高田賢人

引用・参考文献

Matsui, M. 2011. On the brown frogs from the Ryukyu Archipelago, Japan, with descriptions of two new species (Amphibia, Anura). Current Herpetology 30(2): 111-128.

松井正文・前田憲男. 2018. 日本産カエル大鑑. 株式会社文一総合出版, 東京. 272pp.

森哲・戸田守・村山望. 2009. リュウキュウアカガエルとハナサキガエルの繁殖日の12年間にわたる年変動. Akamata (20): 19-23.

千木良芳範・富永篤. 2017.リュウキュウアカガエル. “改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物(レッドデータおきなわ)第3版”, 沖縄県環境部自然保護課(編), 沖縄県環境自然保護課, 那覇, 221-222.